Oleh: Dahlan Iskan

“Bah…” katanyi manja. “Bah…” katanyi lagi. Dia memang biasa memanggil mertua laki-lakinyi dengan panggilan ”Bah” –singkatan bahasa Arab ”Abah”, ayah.

“Saya jadi korban KDRT,” lanjut Ivo, sang menantu, sambil ucek-ucek mata.

Awalnya, sang mertua kaget. Anak Pak Iskan itu tidak pernah mendengar suami Ivo berbuat kasar kepada sang istri.

Setelah manjanyi reda sang mertua baru tahu: KDRT itu benar-benar terjadi. Dilakukannya di jalan raya. Sepanjang 1.500 km.

“Semua ini gara-gara anak Abah,” katanyi lagi.

Sang suami, baru genap satu bulan menjalani operasi lutut –gara-gara di masa nan lalu kena sliding tackle saat main bola. Ia pemain penyerang klub sepak bola Askring: asal keringetan, asal berkeringat.

Meski belum lama operasi lutut, cucu Pak Iskan itu sudah mau ikut gowes sejauh 600 km. Ia merasa sudah kuat.

Sejak tiga minggu setelah operasi ia sudah latihan naik sepeda. Setiap hari. Awalnya 20 km. Akhirnya bisa 200 km. Lalu ia ingin ikut yang 600 km.

Itu ringan baginya. Menurut perasaannya. Ia pernah naik sepeda ribuan kilo. Beberapa kali. Di dalam negeri. Di luar negeri. Di Asia. Di Eropa. Di Amerika. Di Komodo, NTT.

Ivo, sang istri keberatan. Dia beropini: belum waktunya ikut bersepeda 600 km. Takut over used. Harus sabar menanti.

Sang suami ngotot. Mereka berdebat keras. Tidak ada titik temu. Akhirnya sang istri mengalah –tumben ada istri bisa mengalah.

Katanyi: “Saya akan ikut yang 1.500 km asal kamu tidak ikut yang 600 km itu,” ujar Ivo. Maksudnyi: istri akan mewakili penderitaan suami.

Deal. Sang suami batal ikut 600 km. Ivo yang ikut 1.500 km. Berarti tiap hari harus latihan ratusan kilometer.

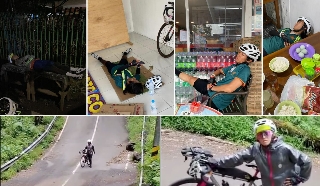

Perjalanan KDRT itu dimulai Senin, 2 Februari 2026, lalu. Ivo merasa sangat tersiksa sepanjang perjalanan. Selama enam hari. Meski event itu diikuti 50 peserta, praktiknya mirip sendirian. Tiap orang mikir diri sendiri-sendiri.

“Ini benar-benar KDRT,” kata Ivo.

Beberapa suami-istri punya perilaku mirip itu. Mereka punya ”persatuan korban KDRT” sejenis.

Pernah Ivo diajak sepedaan 600 km. Tiap hari mereka berangkat pukul 05.00 pagi. Sepanjang hari mereka di atas jalan raya. Pun sepanjang sore.

Malam? Tergantung keadaan. Kadang jaraknya nanggung untuk istirahat. Sering baru berhenti pukul 22.00 atau 23.00.

Ivo pernah bercerita soal perjalanan sepeda berduanya dari Surabaya ke Pacitan. Lewat Madiun dan Ponorogo. Selepas Slahung, sudah gelap malam. Jalannya menanjak. Berkelok. Sepi. Kiri jalan tebing gunung. Kanan jalan sungai Grindulu. Hujan. Hanya berdua. Tepatnya tidak berdua. Suami sudah jauh di depan. Ivo sendirian di belakang. Perempuan. Muda. Sepedaan sendirian di kegelapan sunyi seperti itu.

Tidak hanya sekali. Jalur Ponorogo-Pacitan sering dilewati untuk tujuan arah yang berbeda-beda. Pernah, katanyi, menjelang tengah malam masih di situ. Sudah tidak kuat lagi. Akhirnya bermalam di atas bukit. Ada satu rumah kosong di situ. Jauh dari rumah lainnya. Habis subuh berangkat lagi.

Pernah juga Ivo diajak bermalam di masjid. Tepatnya di serambi masjid. Antara Trenggalek – Pacitan. Masjid desa. Hanya ada mereka berdua. Tidak bisa mandi –tidak ada kamar mandi di masjid itu. Juga tidak minta izin siapa-siapa karena tidak ada manusia di sana.

Saya setuju itu sebenar-benar KDRT.

Saya pernah marah kepada cucu Pak Iskan itu. Marah sekali. Marah besar. Marah dalam hati. Kok sepedaan terus. Kapan kerjanya? Bukankah sudah diberi contoh orang itu harus kerja keras?

Marah itu lama-lama reda sendiri. Yang membuat reda adalah kenyataan berikutnya: saya dengar cucu Pak Iskan itu punya pabrik sepeda. Tepatnya: perusahaan desain sepeda. Pabrik sepedanya bisa di Taiwan, di Shenzhen, di Dongguan, di mana saja. Tapi ia yang menentukan desainnya. Lalu dirakit di Indonesia.

Hobi sepedaan itu juga melahirkan event-event yang memberi dampak pada pariwisata di dalam negeri. Termasuk event yang membuat cucu menantu Pak Iskan merasakan KDRT: Mainsepeda East Java Journey.

Definisi ”kerja keras” ternyata sudah berubah di mata generasi baru. Apalagi di generasi yang lebih baru lagi. Mungkin Saya sudah tidak paham apa definisi kerja keras di masa ini.

Saya sendiri tetap kerja keras menurut definisi lama: harus berkeringat, harus belepotan lumpur, harus berterik matahari.

“Saya juga berkeringat, berlumpur, dan berterik matahari,” gurau cucu Pak Iskan suatu ketika. Ia pun menunjukkan foto sepedanya yang penuh lumpur saat ikut event di negara bagian Kansas, Amerika Serikat. Ia mengatakan itu seperti sambil promo sepedanya yang mereknya saya lupa.

Ia sendiri tidak pernah mengakui semua itu tergolong KDRT terhadap istri. Ia memilih kata yang lain: ”School of Suffering” –sekolah penderitaan. Lalu apa bedanya? (Dahlan Iskan)